Le groupe français Orano a confirmé la libération de son représentant local au Niger, Ibrahim Courmo, détenu depuis le mois de mai. Cette annonce intervient dans un contexte de détérioration des relations entre l’entreprise, spécialisée dans le cycle du combustible nucléaire, et les autorités nigériennes qui ont pris le pouvoir en juillet 2023.

Perte d’accès opérationnel et contentieux juridique

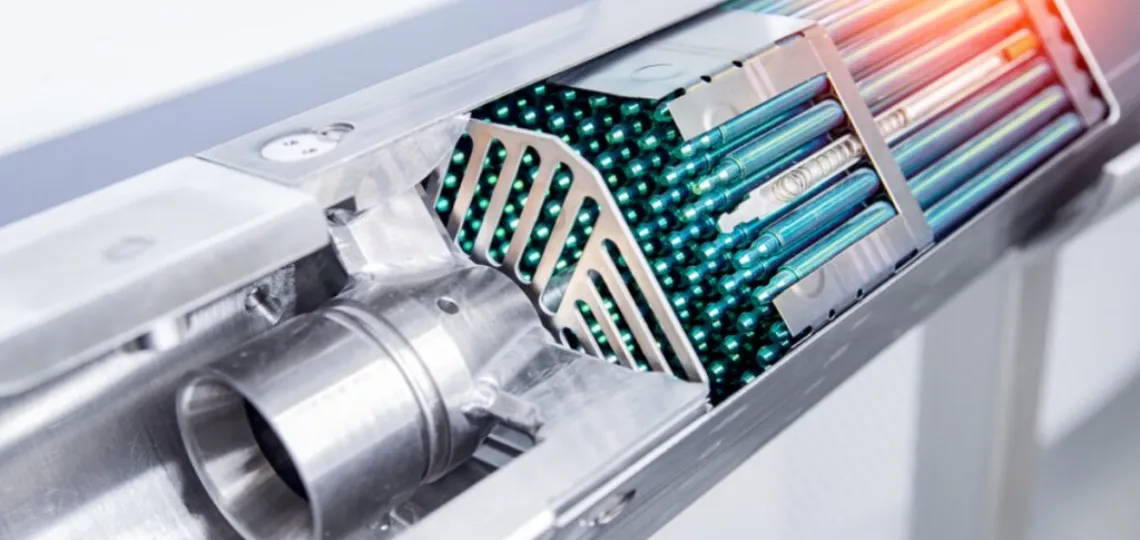

La crise entre Orano et Niamey s’est cristallisée dès l’arrivée de la junte militaire, qui a rapidement cherché à affirmer sa souveraineté sur les ressources naturelles du pays. En décembre 2024, Orano avait acté la perte de contrôle de ses trois filiales minières nigériennes, dont la Somaïr, encore active, la Cominak, fermée depuis 2021, et le gisement d’Imouraren, considéré comme l’un des plus importants au monde avec des réserves estimées à 200 000 tonnes.

En juin, les autorités nigériennes ont nationalisé la Somaïr, accentuant la rupture avec le groupe français. En réponse, Orano, détenu à plus de 90 % par l’État français, a engagé plusieurs procédures d’arbitrage international. Fin septembre, un tribunal a statué en faveur d’Orano, interdisant au Niger de vendre le stock d’uranium extrait par la Somaïr, évalué à environ 1 300 tonnes de concentré pour une valeur de 250 M€ ($267mn).

Un symbole des tensions franco-nigériennes

La détention prolongée d’Ibrahim Courmo, qualifiée d’illégale par Orano, était devenue emblématique du bras de fer opposant Niamey à Paris. Elle s’inscrit dans un climat de rejet croissant de l’influence française en Afrique de l’Ouest, alimenté par la volonté de la junte nigérienne de diversifier ses partenaires stratégiques vers la Russie ou l’Iran.

Le Niger représente aujourd’hui 4,7 % de la production mondiale d’uranium naturel, loin derrière le Kazakhstan, qui assure 45,2 % de l’approvisionnement global selon les données 2021 de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ESA). Malgré la perte de ses actifs locaux, Orano conserve un intérêt stratégique pour les gisements nigériens, en particulier Imouraren, dont le potentiel demeure sous-exploité dans l’état actuel des relations bilatérales.