Le groupe de travail dédié aux petits réacteurs modulaires (SMR) et avancés (AMR), lancé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), a rendu ses conclusions après plusieurs mois d’analyse. Coprésidé par Anne-Marie Choho, Directrice Générale de SETEC, et François Lévêque, Professeur d’économie à Mines Paris – PSL, ce groupe identifie les principaux leviers pour faire émerger une filière industrielle européenne structurée dans les vingt-cinq prochaines années.

Des applications thermiques jugées prioritaires

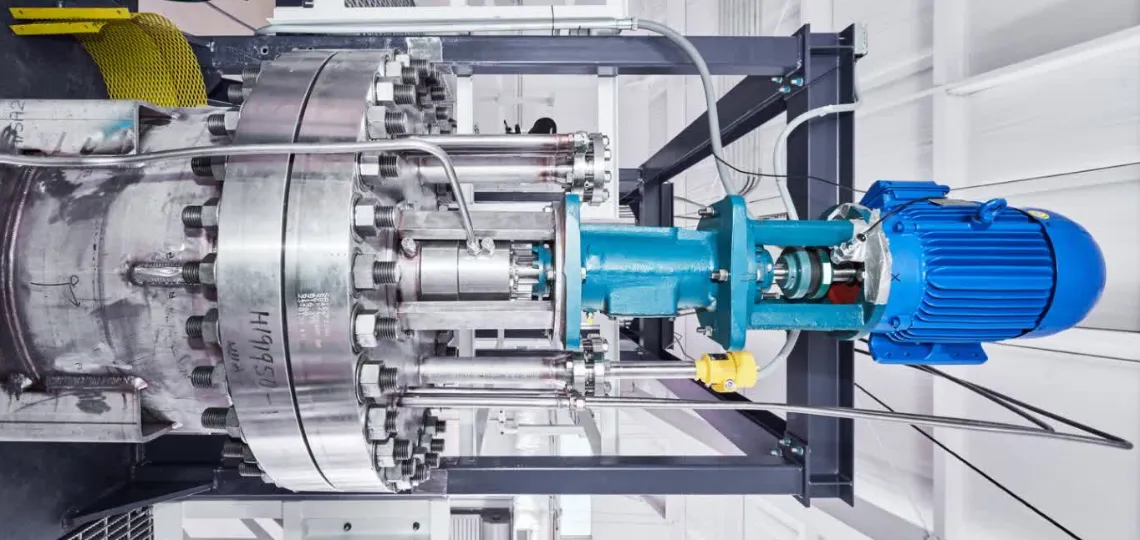

Selon les auditions menées, les débouchés les plus prometteurs des SMR concernent la production de chaleur à basse température, notamment pour les réseaux de chaleur urbains et les procédés industriels inférieurs à 300°C. Dans ces usages, un même réacteur peut produire deux à trois fois plus d’énergie thermique que d’électricité, ce qui permettrait de réduire le coût au kilowattheure et d’atteindre plus rapidement la compétitivité.

À ce stade, aucune filière mondiale n’a encore atteint l’effet de série, freinée par l’absence d’un financement massif et coordonné. Le rapport insiste sur l’importance d’un soutien public conséquent au niveau national ou européen pour accélérer l’industrialisation. Il identifie également la nécessité de concentrer les investissements sur quelques projets prometteurs afin de limiter les risques financiers et technologiques.

Un calendrier différencié pour les SMR et AMR

Les petits réacteurs modulaires classiques pourraient être commercialisés dès les années 2030. En revanche, les réacteurs avancés, qui présentent un plus large spectre d’usages, notamment pour des températures supérieures à 300°C, nécessitent encore des avancées significatives en recherche et développement. Le groupe recommande d’anticiper les besoins en combustibles spécifiques et en infrastructures de production dès maintenant pour réduire les délais à horizon 2040-2050.

L’étude met également en lumière l’importance de la planification territoriale. Compte tenu de leur faible empreinte au sol, les SMR pourraient être implantés plus près des centres de consommation. Cependant, leur proximité avec les zones habitées ou industrielles soulève des interrogations sur l’acceptabilité, la gouvernance des projets et les conditions de sûreté en cas de co-activité.

Formation, cycle de vie et gestion des déchets

Parmi les onze recommandations formulées, plusieurs concernent l’anticipation des besoins en compétences techniques et opérationnelles. L’industrialisation de ces technologies nécessitera des profils spécifiques, à former bien avant leur déploiement. Le rapport préconise donc de structurer rapidement des programmes de formation adaptés.

La question du cycle complet d’exploitation, y compris la gestion des déchets et matières radioactives, est également abordée. Le groupe recommande d’intégrer les coûts d’entreposage et de stockage dès la phase de conception des projets. Les producteurs devront anticiper les modalités de prise en charge par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) pour éviter tout goulot d’étranglement à long terme.