Les fabricants chinois spécialisés dans l’éolien, le solaire et le stockage d’énergie ont considérablement accru leur présence à l’international en 2024, selon l’analyse de Wood Mackenzie. Trente-cinq nouvelles usines ont été inaugurées en dehors de la Chine cette année, portant à 114 le nombre total de sites industriels installés hors du pays, principalement au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Europe. Cette stratégie vise à contourner la montée des droits de douane et les restrictions commerciales imposées par de nombreux marchés étrangers.

Une expansion mondiale face aux mesures protectionnistes

D’après les données de Wood Mackenzie, les exportations de produits chinois du secteur renouvelable ont progressé de 20% en 2024, malgré plus de 20 marchés mettant en place des obstacles réglementaires. Face à des taux de droits de douane pouvant atteindre 696% pour certains panneaux solaires, les industriels chinois réorientent leur stratégie vers la production locale, afin de respecter les exigences de contenu local tout en conservant leur accès aux marchés clés. Le volume d’exportation des éoliennes a augmenté de 72%, tandis que les modules solaires et batteries ont progressé de 11% et 28% respectivement.

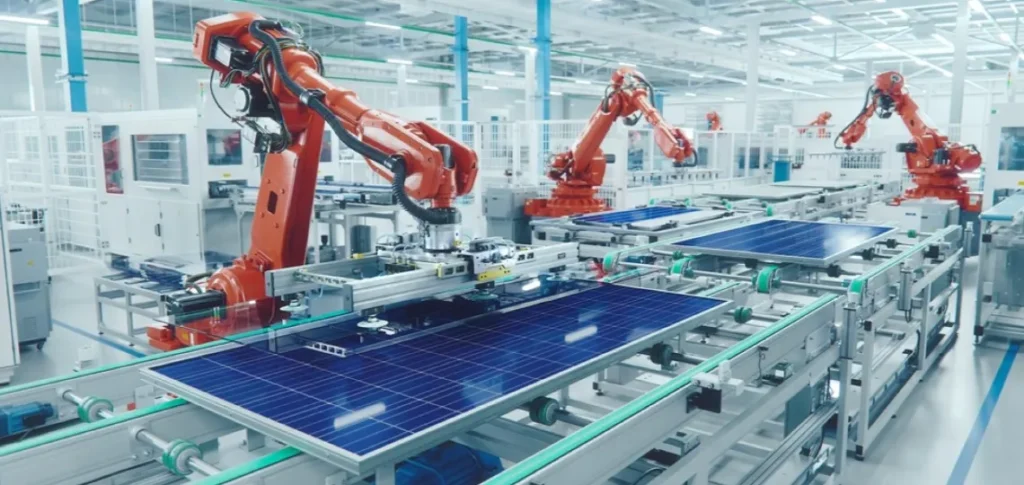

Domination industrielle et écart de compétitivité

Wood Mackenzie souligne que la Chine contrôle plus de 80% de la capacité mondiale de production d’éoliennes, de panneaux solaires et de batteries de stockage. Ce leadership industriel se traduit par des différences tarifaires substantielles : les éoliennes fabriquées par des industriels chinois hors de Chine coûtent en moyenne 28% de moins que leurs équivalents occidentaux, tandis que l’écart atteint 4% pour les modules solaires et 31% pour les batteries. Cette politique tarifaire agressive rend les produits chinois attractifs pour les développeurs mondiaux à la recherche de solutions compétitives.

Initiative « Belt and Road » et influence croissante

L’investissement dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route s’est intensifié avec 369 projets énergétiques réalisés à l’international entre 2015 et 2024, soit une croissance de 34% sur dix ans, selon le rapport Wood Mackenzie. Les projections évoquent un contrôle chinois de près de 80% des capacités solaires et éoliennes dans les principaux marchés visés par cette initiative d’ici 2030. Les investissements se concentrent désormais sur le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique et la région caspienne, transformant ces zones en centres industriels et hubs de distribution pour la demande locale et mondiale.

Modèles d’implantation et adaptation des chaînes d’approvisionnement

Le rapport recense quatre modèles économiques permettant aux groupes chinois de renforcer leur présence : création de filiales, investissements directs, partenariats avec fabricants occidentaux ou production sous marque blanche. Cette diversification contribue à contourner les dispositifs protectionnistes tout en maintenant le contrôle sur les chaînes logistiques. Les pays présentant un environnement politique stable en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine attirent la majorité des nouvelles installations, tandis que l’Europe voit son attractivité diminuer sous l’effet de la complexité réglementaire et du coût d’entrée élevé.

Concurrence accrue et pression sur les marges

En dépit de la hausse des volumes exportés, Wood Mackenzie note une baisse de 13% des revenus tirés des exportations d’équipements renouvelables chinois en 2024. Les ventes de modules solaires ont reculé de 29% et celles des batteries de 5%, conséquence d’une concurrence exacerbée et d’une baisse des prix de marché. Les politiques nationales comme le Net Zero Industry Act de l’Union européenne ou l’Inflation Reduction Act des États-Unis contribuent, selon le rapport, à accélérer le déploiement international des fabricants chinois, qui adaptent leurs chaînes d’approvisionnement pour s’imposer dans un environnement concurrentiel et fragmenté.

La sophistication croissante des stratégies industrielles chinoises et la réorganisation des chaînes de valeur témoignent de l’évolution rapide du secteur, alors que les marchés mondiaux cherchent à répondre à la pression concurrentielle et aux exigences locales.