Le marché du carbone européen est en pleine mutation depuis que l’UE a durci ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les prix du carbone atteignent donc des sommets depuis le début de l’année. Or, cela pourrait être mauvais pour la compétitivité. D’autant que la spéculation sur ce marché pourrait perturber gravement les coûts de production.

Marché du carbone pour accélérer la réduction des émissions de GES

Le marché du carbone a été mis en place pour accélérer la réduction des émissions de gaz a effet de serre. Dans ce système d’échange de quotas d’émission de CO2, les émissions de gaz à effet de serre sont plafonnées. Les autorités allouent des quotas correspondants à ces plafonds. Les organisations achètent et vendent ces quotas en fonction de leurs besoins.

Au niveau de l’Union Européenne, si les objectifs fixés ont bien pour but la réduction des émissions, ils ont également contribué à faire bondir les prix des quotas (+50% depuis janvier 2021). Les fonds d’investissement nourrissent également cette hausse spectaculaire.

Comprendre le marché du carbone

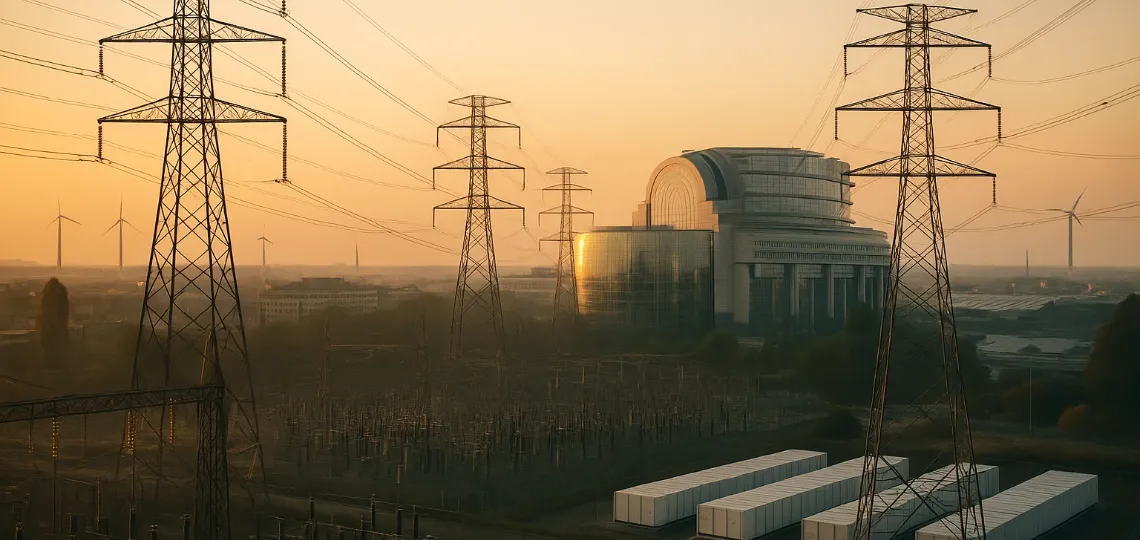

Le marché du carbone fonctionne ainsi qu’une organisation publique (l’Union européenne, l’ONU, l’État) décrète, pour les installations industrielles et centrales électriques, un niveau d’émissions de carbone à ne pas dépasser. Pour cela, elles leur allouent des quotas d émissions correspondants à ce plafond (1 quota = 1 tonne de CO2). À la fin de l’année, les industriels doivent prouver qu’ils ont respecté le plafond fixé.

Cependant, le plafond étant plus bas que ce que les installations émettent actuellement, il y a deux options. L’organisation qui dépasse son plafond (donc émet plus de CO2 que ce qui lui est autorisé) doit acheter des quotas manquants. Inversement, les entreprises et industries qui ont réussi à réduire leurs émissions peuvent revendre les quotas qu’ils n’ont pas utilisé.

Un système né de la lutte contre la destruction de la couche d’ozone

Le marché carbone est donc le lieu où s’échangent les droits d’émissions de gaz à effet de serre. C’est à la suite du Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d’ozone (1987) que les systèmes d’échange de crédits carbone ont vu le jour.

Le Protocole de Kyoto entrée en vigueur en 2005 a largement favorisé le système d’échange de quotas. En tant qu’outil de politique publique, il vise à inciter les industries à réduire leurs émissions en réduisant leur consommation d’énergie ou en investissant dans des technologies bas carbone. C’est le principe du pollueur-payeur.

Compenser en finançant des projets visant à réduire d’autres émissions de CO2

En outre, il est possible de compenser les émissions. Cela fonctionne sur le principe d’universalité du CO2 (carbone). Ce principe veut que le CO2 se diffuse dans toute l’atmosphère, quel que soit le lieu de son émission.

Ainsi l’objectif de la compensation carbone est de contrebalancer les émissions de carbone non évitables en finançant des projets visant à réduire d’autres émissions de CO2. Ce processus est donc mis en place lorsqu’une organisation ne peut pas réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre pour atteindre ou s’approcher de la neutralité carbone.

Si elle concerne principalement les émissions de CO2, elle s’applique également à d’autres gaz à effet de serre, comme le protoxyde d’azote ou le méthane, par exemple.

Un moyen parmi d’autre de déterminer un prix du carbone

d’autres moyens en parallèle du marché permettent de déterminer un prix pour le carbone en tant qu’externalité négative.

Les taxes carbone, par exemple, permettent de taxer les industriels en proportion des émissions engendrées par la production de biens et services. Cette taxe, en étant reportée sur le consommateur final, fait augmenter le prix de ce bien ou service. Cela a pour effet de favoriser le produit le moins cher, donc celui ayant engendré le moins de pollution.

Marché du carbone européen : le système d’échange de quotas d’émissions de l’UE

Les échanges de quotas se font soit de gré à gré entre les industriels, soit sur des marchés spécifiques. Au sein de l’Union Européenne (UE) et de l’Espace Economique Européen, le marché s’appelle le Système communautaire d’échange de quotas d’émission (SEQE).

L’UE créée le SEQE en 2005 dans le cadre de la ratification du Protocole de Kyoto. Venant d’entrer dans sa quatrième et dernière phase (2021-2030), il couvre 45% des émissions de gaz à effet de serre de l’UE et s’applique à plus de 12.000 installations industrielles et énergétiques.

Atteindre l’objectif de 55% de réduction des émissions de CO2 de l’UE d’ici à 2030

Dans les premières phases du SEQE, chaque État mettait en place son propre plan pour répartir les millions de quotas entre ses industriels. C’est le total des volumes de quotas qui a constitué les premiers plafonds.

La période 2013-2020 a vu émerger le plafond européen tel qu’on le connaît aujourd’hui. Il réduit de manière régulière afin d’abaisser le volume disponible (-1,74 % par an). Cependant, cette baisse de 38 millions de quotas va s’accélérer sur la période 2021-2030 pour atteindre l’objectif de réduction de 55% des émissions de CO2 d’ici 2030 par rapport à 1990.

Amorce de la fin des quotas gratuits

Si les quotas étaient distribués gratuitement durant les premières phases du SEQE, ils le sont de moins en moins désormais. En effet, certains secteurs ne reçoivent plus de quotas gratuits (les centrales électriques, par exemple). Une partie des quotas sont mis aux enchères.

D’autres secteurs, quant à eux, sont confrontés à ce qu’on appelle la « fuite de carbone ». C’est la délocalisation des industries dans l’objectif d’échapper à la taxe carbone. Il y a donc un risque pour la compétitivité de certaines d’entre elles.

La tonne équivalente CO2 à 45€

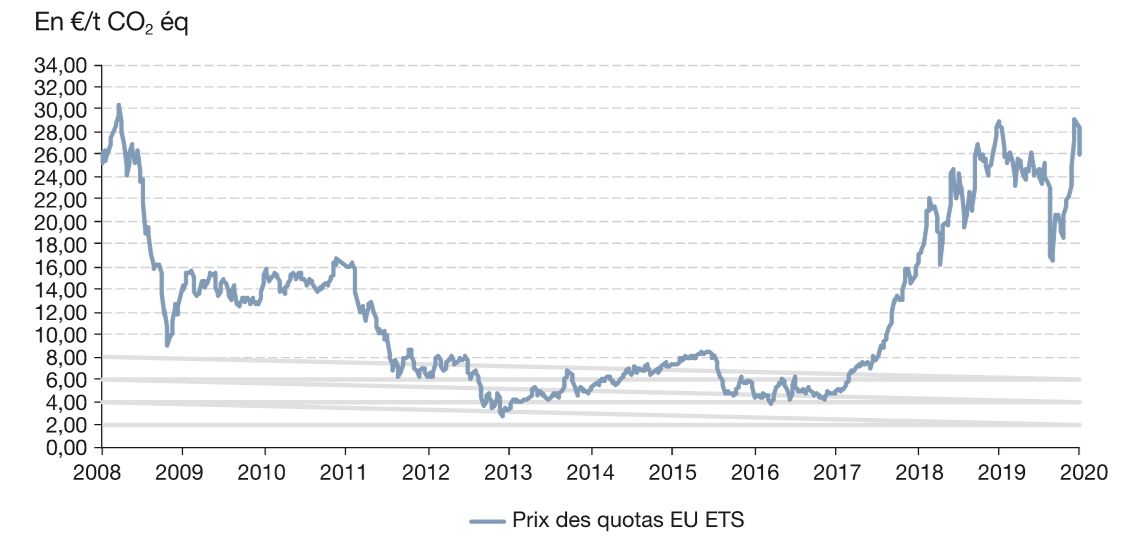

En 2008, le prix des quotas était de 30€/tonne. Néanmoins, la crise économique des années 2008-2010, conjuguée aux politiques de soutien aux énergies renouvelables à conduit à un volume de quotas excédentaire. Ce déséquilibre du marché a fait chuter les prix de plus de 50%, voire 90% par moment.

Ce n’est qu’en 2017 que la Commission Européenne a engagé des réformes visant à provoquer une remontée des prix (autour de 25-30€/tonne de CO2). En 2021, la tonne équivalente CO2 est montée à 45€.

900 millions de quotas mis aux enchères pour 2019-2020

Pour la période, 2019-2020, 900 millions ont été mis aux enchères. En appliquant des paliers sur les volumes de quotas, l’UE a tenté de juguler les quotas excédentaires sur le long terme. Pour cela, elle a créé la Réserve de stabilité de marché (janvier 2019).

Enfin, sur la dernière phase du SEQE, l’UE a réformé les règles de fonctionnement du marché. Ainsi, le rythme de réduction du plafond des émissions s’accélère. Il passera donc de 38 à 48 millions de tonnes/an à partir de 2021.

Risques de fuite du carbone et de déstabilisation de la concurrence

La Réserve de stabilité et l’intensification des objectifs climatiques renforcent la crédibilité du marché du carbone européen comme moyen efficace de lutte contre le changement climatique. En effet, ces mesures font mécaniquement monter les prix. Néanmoins, l’anticipation de la réduction de l’offre risque de faire décorréler les prix du CO2 de la réalité industrielle. On parle de 100€ la tonne en 2030.

Depuis le début de l’année, une centaine d’investisseurs non-industriels sont entrés sur le marché. Ces nouveaux acteurs espèrent spéculer sur les prix. Ces derniers considérant que les quotas d’émissions sont des produits financiers, rendant le marché très volatil.

La spéculation risque de perturber gravement les coûts de production

Cette flambée des prix risque de provoquer une hausse des coûts de production. Cela nuira à la compétitivité des industries et pourra entraîner une fuite du carbone. Pour preuve, sur le marché européen, le CO2 a atteint la barre des 50€ la tonne.

La solution pourrait donc se trouver dans une nouvelle réforme du SEQE. Pour Nicolas de Warren, président de l’Union des industries utilisatrices d’énergie (qui regroupe les grands industriels français) :

« Ces coûts réduisent les capacités d’investissement des industriels dans la décarbonation de leurs procédés de fabrication ». Il ajoute qu’il faudrait limiter le volume des quotas disponibles pour les investisseurs non-industriels.

D’autres acteurs estiment que le déploiement du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) est une nécessité. Cette taxe carbone aux frontières, prévue pour 2023, doit faire payer aux importateurs un prix équivalent à celui dont s’acquittent les acteurs du marché de carbone européen.