Les approches de stimulation géologique de l’hydrogène cherchent à activer des réactions minérales productrices d’hydrogène directement dans le sous-sol, plutôt que de compter sur des accumulations naturelles aléatoires. Les méthodes les plus avancées reproduisent des mécanismes connus, notamment l’oxydation du fer et la serpentinisation des roches ultramafiques. Les porteurs de projets ciblent un coût potentiel inférieur à un dollar par kilogramme, avec une intensité carbone théoriquement basse, sous réserve du bilan énergétique des opérations. Les principaux verrous portent sur la reproductibilité des rendements, la tenue dans le temps des débits et la capacité à surveiller finement des milieux réactifs profonds.

Panorama des techniques : principes, exigences et TRL

L’Electrical Reservoir Stimulation (ERS, stimulation électrique de réservoir) applique des courants pour chauffer et fissurer des lithologies riches en fer, accroître la perméabilité et accélérer les réactions géochimiques libérant de l’hydrogène ; sa maturité se situe au TRL 5-6. L’Advanced Weathering Enhancement (AWE, accélération de l’altération) injecte de l’eau afin d’intensifier l’oxydation des minéraux ferreux et la serpentinisation ; la plage observée est TRL 4-5. Les approches purement mécaniques de stimulation de fractures s’attachent à exposer des surfaces minérales fraîches, mais restent plus immatures (TRL 2-4) et nécessitent un encadrement sismo-environnemental strict. Des voies complémentaires existent, telles que la stimulation chimique par acides (TRL 2-3), la stimulation biologique des communautés microbiennes (TRL ~2) et les systèmes géothermiques en boucle fermée (Enhanced Geothermal Systems, EGS) susceptibles d’apporter une valeur double chaleur-hydrogène (TRL 3-4).

Deux sociétés positionnent des démonstrateurs sur les techniques phares : des projets ERS sont menés sur des ophiolites et d’autres roches riches en fer, tandis que des pilotes AWE visent des péridotites et dunites à haute teneur en olivine. Dans les EGS, des opérateurs explorent l’usage de gradients thermiques pour doper les cinétiques de dissolution-précipitation associées à la génération d’hydrogène. Chaque filière requiert un appariement géologique précis : conductivité électrique et minéralogie pour l’ERS, disponibilité d’ultramafites réactives et gestion hydraulique pour l’AWE, et températures adéquates pour les EGS.

Économie du projet : énergie d’activation, débits et OPEX

Le coût réel par kilogramme dépend des énergies d’activation (électrique, hydraulique ou thermique), des débits initialisés et des déclins. Les opérateurs doivent intégrer le cycle complet : études, forage, stimulation, séparation-purification, compression, transport et fin de vie. L’intensité carbone effective découle du mix énergétique alimentant la stimulation et des pertes éventuelles. Les budgets de forage représentent la plus forte composante CAPEX sur des profondeurs élevées, tandis que les OPEX évolueront avec la fréquence des restimulations, la gestion de la corrosion et la prévention de l’embrittlement à l’hydrogène.

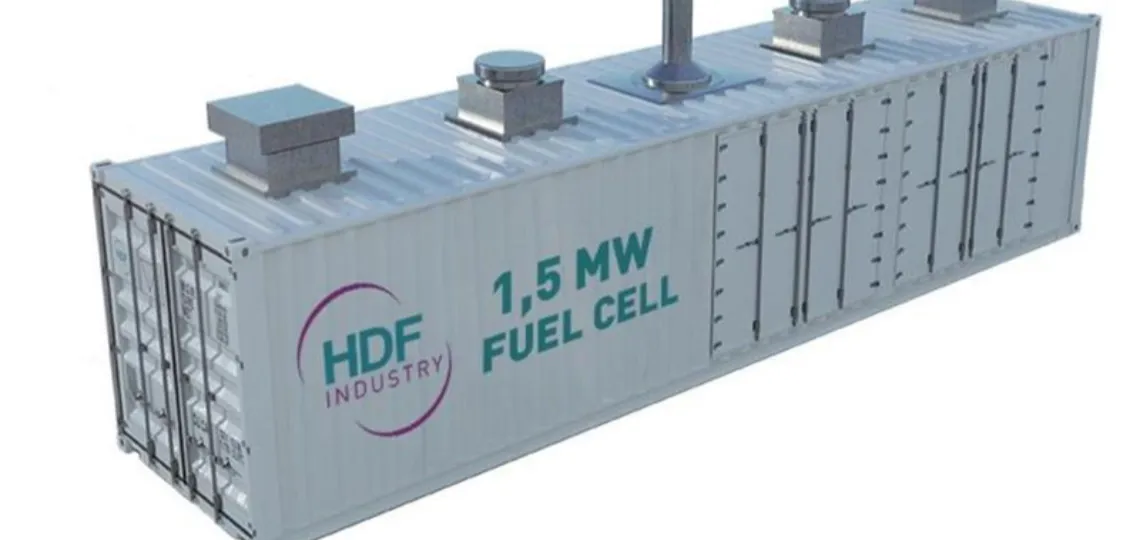

Les modèles financiers restent sensibles aux hypothèses de courbe de déclin, à la passivation minérale et à la fermeture progressive des fractures. Une baisse de perméabilité peut relever le coût marginal si des interventions répétées sont nécessaires. À l’inverse, une architecture multi-puits bien orientée et des réseaux de fractures contrôlés peuvent mutualiser les installations de traitement et stabiliser les coûts unitaires. L’accès aux usages de proximité réduit les dépenses de midstream et améliore la bancabilité.

Géologie et sélection de sites : du criblage aux “playbooks”

La variabilité minéralogique au sein des péridotites et basaltes impacte directement les cinétiques d’oxydation du fer et la génération d’hydrogène. L’industrie cherche à définir des “playbooks” géologiques standardisés : compositions optimales, fenêtres de température-pression, chimie des fluides, contraintes tectoniques et risques de colmatage. Les formations ultramafiques affleurantes ou peu profondes offrent des coûts d’entrée plus bas, mais leur extension et leur homogénéité déterminent la capacité installable. Les sites en contexte ophiolitique constituent des cibles privilégiées, avec des contraintes d’accès et de surface parfois fortes.

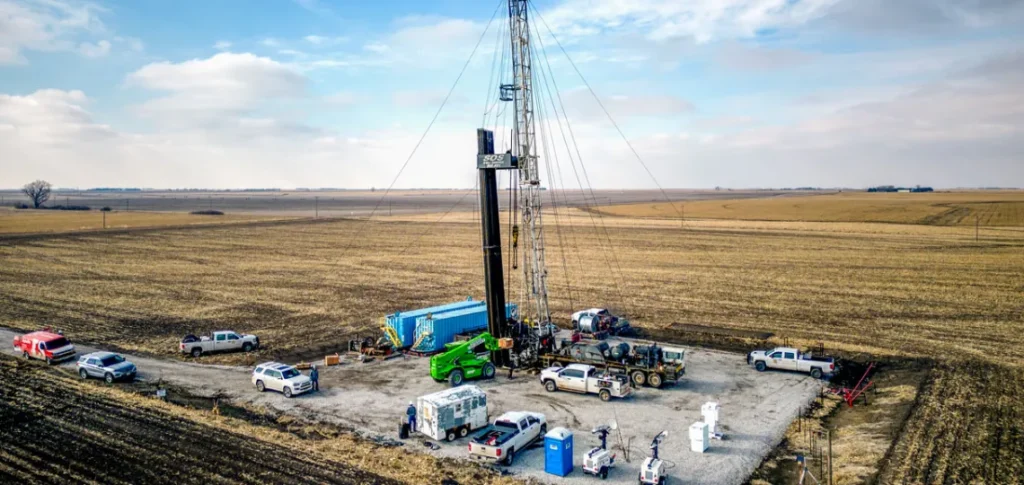

La connaissance des mécanismes d’accumulation restant limitée, la stratégie dominante consiste à produire au plus près de la roche réactive, sans compter sur de grands pièges structuraux. Cette logique favorise des développements modulaires à l’échelle locale, avec un maillage progressif des pads de forage. L’intégration anticipée du traitement des gaz acides ou traces d’hydrocarbures évite les impasses de mise aux spécifications.

Risque environnemental et monitoring : cadres et technologies

Les opérations de stimulation modifient les régimes hydrogéologiques et mécaniques ; les autorités exigent des plans de surveillance intégrant sismologie, géochimie des eaux, pressions de fond et micro-déformations. Les capteurs doivent résister à des environnements corrosifs et fournir des données continues à haute résolution. La maîtrise des chemins d’écoulement, la prévention des migrations indésirables et la gestion des pressions d’injection conditionnent les autorisations.

Les opérateurs adoptent des approches de “prédire-mesurer-adapter” : modélisation couplée thermo-hydro-mécano-chimique, lignes de base avant stimulation, puis ajustements par itérations courtes. La transparence des jeux de données facilite l’acceptabilité et accélère l’instruction des permis. La standardisation des protocoles de test permet de comparer les performances entre bassins et d’alimenter les banques de paramètres pour le dimensionnement.

Chaîne de valeur et certification : pureté, logistique et labels

La composition des flux d’hydrogène varie selon la lithologie ; des unités de séparation, désoufrage et séchage peuvent être nécessaires en tête de puits. Les sites étant dispersés, la logistique combine petits collecteurs, transport routier de courte distance ou injection locale dans des usages industriels. La certification de l’empreinte carbone requiert des bilans énergétiques vérifiables et des facteurs d’émission traçables.

Les cadres publics structurent la R&D et le déploiement : le Department of Energy (DOE, ministère américain de l’Énergie) soutient des programmes dédiés via l’Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E, Agence pour les projets de recherche avancée-Énergie). En Europe, des organismes géologiques nationaux testent des configurations EGS et des protocoles de monitoring. Ces initiatives convergent vers des référentiels communs pour l’innocuité, la mesure des performances et l’éligibilité aux aides.