Le financement de la transition énergétique constitue un enjeu central si l’on souhaite atteindre les objectifs de l’accord de Paris. À l’heure actuelle, on estime entre 30 et 40 mille milliards de dollars le montant global des investissements nécessaires. Les États devront donc s’appuyer sur l’ensemble des investisseurs afin de financer la transition vers les énergies bas-carbone. Pourtant, malgré des annonces fracassantes, la communauté financière reste encore largement réticente à engager cette » révolution verte « .

L’État est au cœur du financement de la transition énergétique

Afin d’atteindre les objectifs de la COP 21, les États devront stimuler de manière conséquente les investissements privés. Cela implique une véritable politique de subventions des énergies bas-carbone et de tarification des énergies fossiles. Surtout, les États devront encourager le financement de la R&D dans les nouvelles technologies bas-carbone comme l’hydrogène ou le stockage.

L’importance des nouvelles technologies bas-carbone

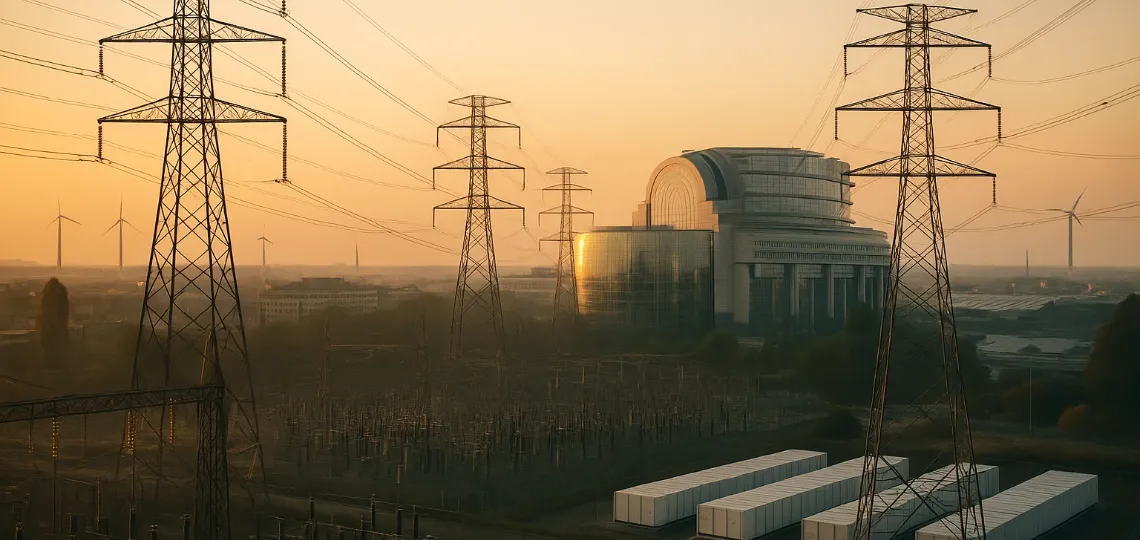

En effet, ces nouvelles technologies peuvent jouer un rôle central dans la décarbonation des secteurs au coût d’abattement élevé. On peut penser notamment à la sidérurgie où le développement des technologies de capture du CO2 (CCUS) sera absolument primordial. De même, l’hydrogène apparaît comme la solution privilégiée pour décarboner les transports aériens et maritimes. Enfin, l’intégration des énergies renouvelables (ENR) nécessite le développement parallèle de technologies avancées de stockage d’électricité.

Pour toutes ces technologies, la difficulté consistera à réduire rapidement les coûts afin de les rendre compétitives sur les marchés. Rappelons qu’à l’heure actuelle, ces nouvelles technologies bas-carbone ont démontré leur efficacité, mais leurs prix élevés limitent encore leur commercialisation. Une unité installée de CCUS entraîne par exemple un surcoût d’au moins 140 dollars par tonne de CO2.

Le rôle de l’État dans le développement des nouvelles technologies bas-carbone

Afin de réduire les coûts, ces technologies doivent être largement déployées bénéficiant ainsi des effets d’apprentissage et d’économies d’échelle. Les États jouent ici un rôle clé pour favoriser ce processus comme ce fut le cas pour les énergies renouvelables. D’un côté, des politiques de subventions par enchères ou tarifs d’achat (FIT) peuvent réduire les coûts fixes pour les investisseurs.

D’un autre côté, les États ont la possibilité d’instaurer une tarification carbone suffisamment élevée afin d’inciter l’investissement dans ces technologies. Les États-Unis subventionnent par exemple les technologies CCUS par un crédit d’impôts très avantageux (45Q) depuis 2018. Grâce à ces politiques publiques, un certain nombre d’investisseurs commencent à apparaître sur ces marchés.

C’est le cas par exemple des grands groupes énergétiques, principalement en Europe, qui souhaitent s’imposer sur ces technologies. L’industrie pétro-gazière représente ainsi près de 80% des investissements réalisés dans les technologies CCUS. Apparaissent également des compagnies de Private Equity ou de capital-risque attirées par les retours élevés sur investissement.

L’ambivalence des investisseurs institutionnels

Le rôle des investisseurs institutionnels

Contrairement au capital-risque, l’investisseur institutionnel recherche avant tout la sécurité de son placement. On trouve dans cette catégorie les établissements bancaires ainsi que les fonds de pension et les compagnies d’assurance. Depuis 2015, ces compagnies ont fortement augmenté leurs investissements dans la transition énergétique avec aujourd’hui près de 30000 milliards d’actifs. Cette hausse est telle que la majorité des parcs solaires et éoliens n’ont plus besoin de subventions pour se financer.

Ainsi, l’investisseur institutionnel se pose aujourd’hui comme un acteur majeur du financement de la transition énergétique. Cet attrait soudain s’explique par le développement important des ESG dans les décisions financières. Sous pression de la société civile, de plus en plus d’acteurs financiers ont en effet adopté des critères environnementaux. Cela inclut notamment les « green bonds » et autres produits financiers liés à des projets de décarbonations.

Un soutien ambivalent à la transition énergétique

Néanmoins, ce développement d’une » finance verte » ne doit pas nous aveugler quant à l’engagement réel des investisseurs institutionnels. Ces derniers limitent en effet leurs investissements aux technologies déjà matures comme l’éolien ou le solaire. Ainsi, ces investisseurs délaissent volontairement les nouvelles technologies bas-carbone pour se concentrer sur des activités à cash-flow plutôt stable. En cela, les investisseurs institutionnels jouent un rôle marginal dans la décarbonation des secteurs à coût d’abattement élevé.

De plus, ces investisseurs restent encore fortement engagés dans le financement des énergies fossiles. Le secteur bancaire a ainsi prêté près de 3000 milliards de dollars à des compagnies pétro-gazières ou minières depuis 2016. Même au niveau du charbon, les banques asiatiques compensent largement le désengagement des investisseurs institutionnels occidentaux. De fait, au niveau du financement, nous sommes davantage dans une logique d’addition plutôt que de substitution des énergies.

La nécessité de revoir les politiques de financement de la transition énergétique

Des investissements encore insuffisants

Au niveau du financement de la transition énergétique, les investisseurs institutionnels se montrent donc encore très prudents. D’après l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, seul 1 % de leur fonds serait ainsi investi dans des projets ENR. Ces vingt dernières années, cela correspond à une enveloppe financière de 8,5 mille milliards de dollars. Pour rappel, ce montant doit être multiplié par 4 pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

Ce niveau d’investissement est donc clairement insuffisant pour limiter la hausse des températures à 2°C. Aujourd’hui, d’après le GIEC, le monde se dirige plutôt vers une augmentation entre 2,5 et 4 degrés. Autant dire qu’il faut de toute urgence favoriser une profonde révision des politiques de financement des énergies bas-carbone.

Une révision nécessaire des politiques de financement

Pour l’heure, le système financier se contente d’investir un peu dans les ENR sans pour autant rompre avec les fossiles. Des labels et des green bonds ont bien été mis en œuvre mais il s’agit aujourd’hui d’une niche. Pire, le court-termisme de nombreux investisseurs conduit à une absence de réflexion sur le risque financier lié au climat. L’ancien Directeur de la Banque Centrale du Royaume-Uni Mark Carney avait qualifié cette situation de » tragédie des horizons « .

Le problème se situe dans le mode de régulation de la finance avec une approche beaucoup trop centrée sur l’autorégulation. Ainsi, les régulateurs se montrent encore très réticents à imposer des contraintes directes aux investisseurs en matière de climat. C’est le cas notamment du plan européen EUSFAP visant à soutenir le développement d’une finance verte. Or, cette approche non contraignante ne se situe clairement pas à la hauteur des enjeux.

L’urgence de la situation devrait au contraire favoriser une régulation plus stricte afin d’orienter les investisseurs vers la transition énergétique. Cela passera notamment par des règles macro-prudentielles en phase avec les objectifs de long-terme de l’accord de Paris. Les banques centrales et multilatérales pourront également jouer un rôle primordial pour stimuler les investissements dans les énergies bas-carbone. En cela, la décision de la Banque européenne d’investissement de se désengager des énergies fossiles constitue un modèle à suivre.

Par conséquent, le financement de la transition énergétique est aujourd’hui loin d’être assuré. Les investisseurs privilégient effectivement les technologies matures aux nouvelles technologies bas-carbone pourtant nécessaires à la décarbonation de certains secteurs. Cela traduit un prisme des investisseurs envers le retour à court terme et la stabilité de leur cash-flow. La difficulté consistera à réguler davantage le secteur financier afin d’orienter les investissements vers un monde bas-carbone.