L’accord de transit gazier entre la Russie et l’Ukraine, signé en 2019, touche à sa fin en 2024. Cet accord a permis à la Russie de transporter jusqu’à 40 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz par an à travers le territoire ukrainien, alimentant une grande partie de l’Europe. Cette infrastructure est cruciale pour les pays comme l’Autriche, la Slovaquie et la Hongrie, qui restent partiellement dépendants des approvisionnements en gaz russe.

La réduction progressive de la dépendance européenne au gaz russe depuis 2022, en réponse à l’invasion de l’Ukraine, n’a pas complètement éliminé la nécessité du transit via l’Ukraine. En 2023, 14,65 bcm de gaz ont encore transité par ce corridor stratégique. Kiev, fermement opposé à la prolongation de l’accord, a déjà signalé qu’il n’y aura pas de renouvellement, laissant planer un doute sérieux sur la continuité des flux gaziers au-delà de 2024.

Les alternatives disponibles pour compenser une éventuelle cessation du transit via l’Ukraine sont limitées. Le pipeline TurkStream, reliant la Russie à l’Europe du Sud via la mer Noire, ne dispose pas de la capacité nécessaire pour remplacer entièrement les volumes actuels. Par ailleurs, bien que l’Union Européenne ait intensifié ses efforts pour diversifier ses sources d’approvisionnement, notamment avec l’Azerbaïdjan via le Corridor Gazier Sud-Européen, ces initiatives ne peuvent compenser rapidement l’éventuelle perte du transit ukrainien.

L’impact financier pour Gazprom serait significatif en cas d’arrêt des flux via l’Ukraine, avec une perte de revenus estimée à 4,5 milliards de dollars par an. Toutefois, les enjeux vont bien au-delà des considérations économiques. La fin de l’accord pourrait accentuer les tensions entre la Russie, l’Ukraine et les pays de l’Union Européenne, augmentant le risque de perturbations supplémentaires sur les marchés énergétiques.

Les gouvernements européens, tout comme les acteurs industriels, doivent maintenant anticiper ces scénarios en renforçant leurs infrastructures et en poursuivant la diversification des sources d’énergie. Ces mesures sont indispensables pour limiter les risques de rupture d’approvisionnement et pour garantir la stabilité énergétique du continent à long terme.

L’Europe face à l’incertitude du transit gazier russe via l’Ukraine

L’expiration imminente de l’accord de transit gazier entre la Russie et l’Ukraine en 2024 pourrait entraîner des perturbations majeures dans l'approvisionnement énergétique de plusieurs pays européens, exacerbant les tensions géopolitiques actuelles.

Partager:

-

energynews

- Le

Toute l'actualité de l'énergie en continu

Abonnement annuel

8.25$/mois*

*facturé annuellement à 99 $ la première année, puis 149$/an

Accès illimité • Archives incluses • Facture pro

AUTRES ACCES

Abonnement mensuel

Accès illimité • Archives incluses pendant 1 mois

5.2$/mois*

puis 14.90$ les mois suivant

COMPTE GRATUIT

3 articles offerts par mois

GRATUIT

*Les prix affichés sont entendus HT, TVA variable en fonction de votre localité ou de votre statut professionnel

Depuis 2021 : 35 000 articles • +150 analyses/sem.

- Populaires

- Sur le même thème

La région n’a attiré qu’une faible part des capitaux mondiaux dédiés aux énergies renouvelables en 2024, malgré des besoins élevés et des objectifs de développement importants, selon un rapport publié en novembre.

Les États-Unis approuvent le développement par la Corée du Sud de capacités civiles d’enrichissement de l’uranium et soutiennent un projet de sous-marins nucléaires, élargissant un partenariat stratégique déjà lié à un accord commercial majeur.

Les Vingt-Sept s’accordent pour privilégier le mécanisme de prêt basé sur les avoirs russes immobilisés afin de financer l’aide à l’Ukraine, réduisant l’impact budgétaire national tout en garantissant une capacité de financement renforcée.

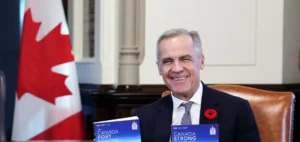

Le gouvernement canadien engage une nouvelle série de projets évalués à 56 milliards $ pour développer ses corridors énergétiques, accélérer l'exploitation des minéraux critiques et renforcer son infrastructure stratégique.

Berlin renforce sa coopération avec Abuja à travers un financement destiné à soutenir la diversification énergétique du Nigeria et à consolider ses infrastructures dans les énergies renouvelables.

La COP30 débute à Belém dans un climat d’incertitude, les pays n’étant pas parvenus à s’entendre sur les sujets à inscrire à l’ordre du jour, signe de profondes divisions sur le financement climatique et la transition énergétique mondiale.

Les États-Unis sécurisent une coentreprise au Kazakhstan et des protocoles en Ouzbékistan, avec financement envisagé par l’Export-Import Bank of the United States et un acheminement structuré via le corridor transcaspien.

Les États-Unis offrent à la Hongrie une dérogation d’un an sur les sanctions visant le pétrole russe, en échange d’un engagement d’achat de gaz naturel liquéfié américain estimé à 600 M$.

Réunis au Canada, les ministres de l’Énergie du G7 ont dévoilé une série de projets destinés à sécuriser les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, en réponse aux restrictions imposées par la Chine sur les terres rares.

Donald Trump annonce une baisse immédiate des tarifs douaniers sur les importations chinoises liées au fentanyl, passant de 20% à 10%, avec un impact potentiel sur les flux énergétiques entre Washington et Pékin.

Amman prévoit de lancer des appels d’offres pour 400 mégawatts de projets solaires, éoliens et de stockage, dans le cadre d’un renforcement de la coopération énergétique bilatérale avec l’Allemagne.

Une réunion d'urgence menée par la Commission européenne rassemble les secteurs clés touchés par les restrictions chinoises sur les exportations de terres rares, avant un retour au Parlement européen.

Manille prévoit de renforcer sa production d’énergie à partir du gaz et des renouvelables afin de répondre à une hausse de 6,6 % de la demande d’électricité en deux ans.

Ottawa et Londres ont multiplié les échanges bilatéraux pour structurer une coopération stratégique autour de l’énergie nucléaire et des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, dans le cadre de la présidence canadienne du G7.

Donald Trump déclare avoir obtenu l'engagement de Narendra Modi pour mettre fin aux importations de pétrole russe, ajoutant une pression politique sur les relations commerciales indo-russes.

Sous pression diplomatique intense de Washington, les pays membres de l’Organisation maritime internationale ont accepté de reporter d’un an l’adoption d’un mécanisme de tarification du carbone pour le transport maritime mondial.

Washington confirme avoir donné mandat à la CIA pour mener des actions secrètes contre le gouvernement de Nicolas Maduro, provoquant des tensions croissantes entre les États-Unis et le Venezuela sur fond d’enjeux géostratégiques et énergétiques.

Deux commissions du Parlement européen proposent d’avancer à 2026 et 2027 l’arrêt complet des importations d’hydrocarbures russes, incluant pétrole, gaz et GNL, renforçant ainsi la position géopolitique de l’Union européenne.

La conférence COP30 organisée en Amazonie par le Brésil fait face à une faible participation des dirigeants mondiaux, sur fond de tensions géopolitiques et de défis logistiques majeurs.

Les États-Unis ont accordé à Trinité-et-Tobago une licence spéciale pour reprendre les négociations avec le Venezuela autour du champ gazier Dragon, levant partiellement les restrictions imposées au secteur énergétique vénézuélien.