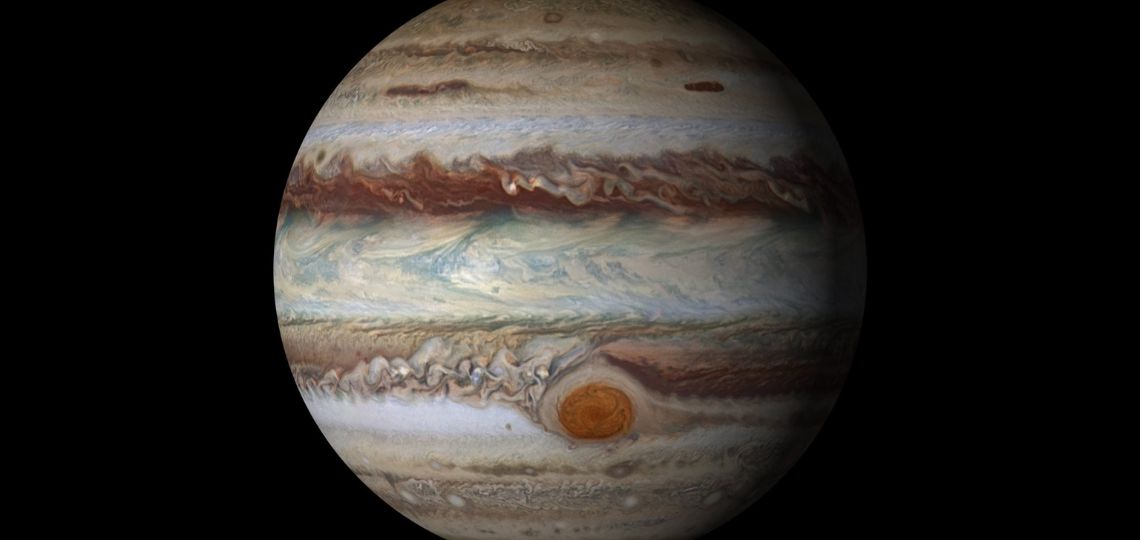

La propulsion nucléaire dans des vaisseaux spatiaux ? Un projet qui se concrétiserait d’ici 2023 selon l’agence spatiale russe Rocosmos. Objectif pour la Russie : lancer un vaisseau spatial à propulsion nucléaire vers Jupiter d’ici 2030. La conquête spatiale est relancée.

Propulsion nucléaire : atteindre Jupiter en 2030

L’Agence spatiale de Russie, Roscomos, a annoncé son projet de voyage spatial interplanétaire. Et ce, rendu possible par le développement de vaisseaux spatiaux à propulsion nucléaire. La Russie prévoit ainsi de lancer la première mission spatiale, nommée Zeus, en 2030, en direction de Jupiter.

Le premier module d’énergie traversera l’espace pendant 50 mois, voyageant de la Lune à Jupiter, en passant par Venus. Ce dernier conçu pour générer assez d’énergie pour traverser l’espace et est capable de transporter de lourdes charges. Une fois la Lune atteinte, le module se séparera en deux vaisseaux. L’un restera sur la Lune, l’autre continuera sa course vers Jupiter.

Un projet partagé par la NASA

La Russie n’est pas le seul pays qui souhaite voyager en utilisant la propulsion nucléaire. Les États-Unis et la NASA estime que l’utilisation de la propulsion nucléaire permettrait de réduire considérablement les durées de voyage dans l’espace. La NASA prévoit également de lancer un vaisseau spatial à propulsion nucléaire en direction de la planète Mars.

Les États-Unis prévoient également de placer une centrale nucléaire de 10 kilowatts sur la Lune en 2027.

Une alternative à l’énergie solaire

De nombreux vaisseaux spatiaux utilisent des panneaux solaires pour s’alimenter en électricité. Cependant, plus les vaisseaux s’éloignent du soleil, moins l’énergie solaire est une option viable, forçant l’utilisation de batterie de secours. L’exploration spatiale reste donc limitée à la capacité de ces batteries de secours.

L’utilisation de vaisseaux à propulsion nucléaire permettra de réduire ces contraintes, et d’aller plus loin. Cette énergie est relativement peu coûteuse, sûre et capable de produire de grosses quantités d’énergie. Le projet Zeus possèdera un réacteur nucléaire de 22 tonnes, d’une puissance de 500 kilowatts.

Et ce, permettant de passer d’une planète à l’autre, changeant ainsi la donne.

Déjà des réacteurs nucléaires russes dans l’Espace

Dans le cadre de la mission RORSAT, l’Union Soviétique a déjà investi l’espace de quelques réacteurs nucléaires. En comparaison, les États-Unis n’en possèdent qu’un, lancé en 1965.

Cependant, les États-Unis ont réaffirmé leur désir de reconquérir l’énergie à propulsion nucléaire. Et ce, en commissionnant trois entreprises, Blue Origins, Lockeed Martin et General Atomics pour développer des fusées à propulsion nucléaire. Le but étant de lancer cette technologie en 2025.

En somme, Russes et Américains, comme Chinois, cherchent à conquérir l’Espace. La propulsion nucléaire pourrait ainis permettre de démocratiser les voyages spatiaux.