Les technologies de captation et de stockage du dioxyde de carbone (CO₂) ont enregistré une accélération marquée de leur développement, avec une multiplication par cinq du nombre de start-up et une hausse par sept des investissements en capital-risque entre 2019 et 2024. L’année dernière, près d’un tiers des financements ont été dirigés vers des technologies émergentes telles que l’altération accélérée des roches, le stockage de biomasse et la capture océanique.

Une industrie encore coûteuse et dominée par deux approches

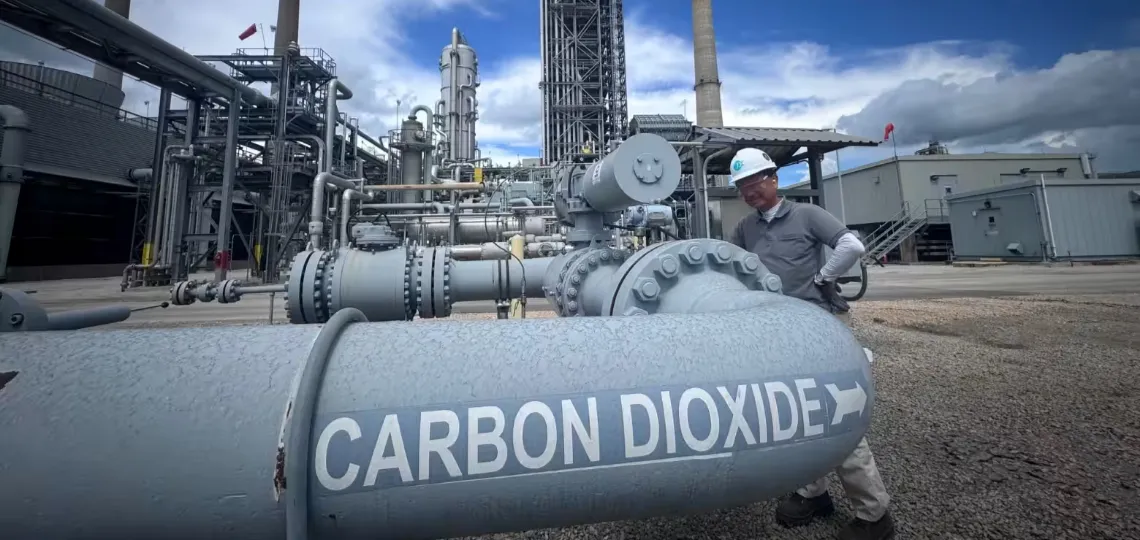

Malgré cette dynamique, l’activité opérationnelle du secteur repose principalement sur deux méthodes : la bioénergie avec captation et stockage de carbone (BECCS, pour bioenergy with carbon capture and storage) et la captation directe dans l’air avec stockage géologique (DAC, pour direct air capture). Des projets en construction en Europe du Nord et aux États-Unis devraient multiplier par deux la capacité de BECCS et par cinquante celle du DAC d’ici 2030.

À ce jour, les capacités globales de retrait de CO₂ s’élèvent à environ 1 million de tonnes par an. Si tous les projets annoncés sont concrétisés, ce chiffre pourrait être multiplié par 80 d’ici 2035. Des majors du pétrole et du gaz ont déjà pris position, avec des opérations allant jusqu’à 1,1 milliard $ pour l’acquisition d’acteurs spécialisés et des investissements envisagés de l’ordre de 500 millions $.

Des coûts très variables selon les technologies

Le coût reste un frein important à l’industrialisation du secteur. La technologie DAC présente actuellement des coûts compris entre 500 $ et 1 900 $ par tonne de CO₂ capté, en raison de la faible concentration atmosphérique du gaz et de la forte demande énergétique du procédé. Des innovations dans les matériaux et la montée en puissance industrielle pourraient faire baisser ces coûts autour de 300 $ à l’horizon 2050, voire 100 $ pour certaines approches avancées.

La technologie BECCS affiche un éventail plus large, avec des coûts allant de 40 $ à 300 $ la tonne selon les installations, leur proximité avec des sites de stockage et la qualité de la biomasse utilisée. D’autres solutions, comme le stockage souterrain de biomasse ou la minéralisation, annoncent des coûts inférieurs à 100 $ par tonne, mais manquent de démonstration à grande échelle.

Le financement public reste déterminant

La majorité des projets actuels repose sur des financements publics, totalisant plus de 5 milliards $ sur les cinq dernières années. Toutefois, cette dépendance à l’égard des fonds publics expose le secteur à des incertitudes budgétaires. En 2024, environ 65 % des achats de crédits carbone issus de la captation ont été réalisés par un seul acteur privé.

La nécessité d’un soutien étatique accru est soulignée pour favoriser les tests à grande échelle, renforcer les outils de vérification et structurer un marché pérenne. Des mécanismes tels que les engagements d’achat anticipé ou les contrats carbone pour différence (CCfD) sont envisagés pour stabiliser la demande.

Vers un écosystème international coordonné

Les gouvernements peuvent aussi jouer un rôle clé dans l’harmonisation des normes de suivi, de déclaration et de certification, encore lacunaires pour plusieurs technologies. Des initiatives internationales cherchent déjà à mutualiser les efforts et accélérer la diffusion des résultats de recherche.

Selon les projections, seule une approche systémique combinant financement, validation technologique et coopération interétatique permettra à l’industrie de la captation du carbone de franchir le seuil de la viabilité économique à grande échelle.