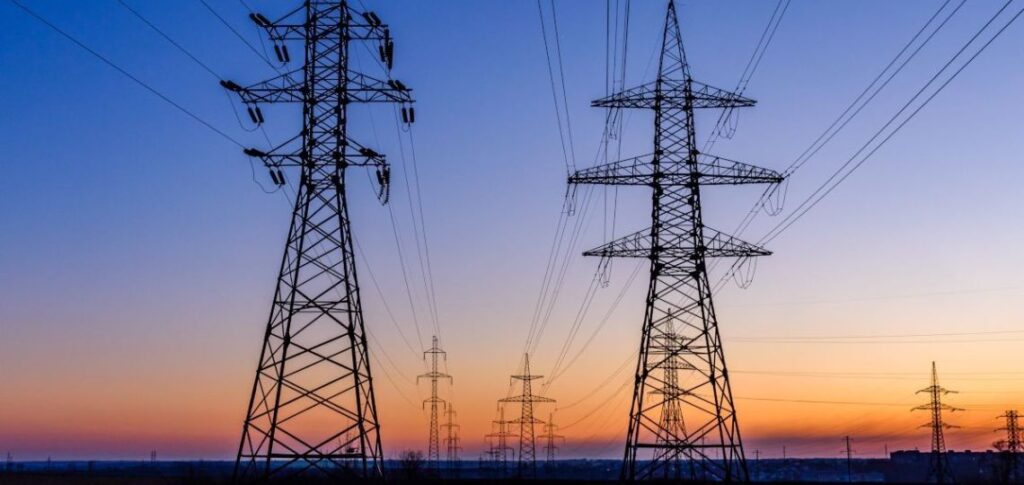

Les interconnexions électriques constituent depuis longtemps un pilier essentiel pour assurer la stabilité et la fiabilité de nombreux réseaux nationaux. Dès les années 1920, certains pays d’Europe ont entamé des négociations pour relier leurs infrastructures afin de partager leurs surplus énergétiques. Des accords initiaux, tels que celui entre la Suisse et la France en 1924, ont ouvert la voie à la création de liaisons transfrontalières durables. Les premiers projets, souvent limités par la technologie disponible, ont néanmoins établi un précédent pour la coopération internationale.

Les premières initiatives et l’émergence d’acteurs majeurs

La création de l’Union pour la Coordination de la Production et du Transport de l’Électricité (UCPTE) en 1951 a rassemblé plusieurs compagnies publiques et privées déterminées à optimiser les échanges d’énergie. Les représentants gouvernementaux de la France, de l’Italie, de l’Allemagne de l’Ouest et de la Suisse ont soutenu cette initiative, estimant qu’elle permettrait de mieux répartir les charges de production. Les installations inaugurées dans les années 1950 incluaient des lignes à haute tension conçues pour transporter plusieurs centaines de mégawatts à travers des territoires montagneux. Cette période a vu l’émergence de consortiums impliquant des entreprises publiques, favorisant le développement rapide de l’infrastructure interconnectée.

Au début des années 1960, l’émergence des liaisons à courant continu haute tension (HVDC) a révolutionné la façon de transporter l’électricité sur de longues distances. Le projet reliant la France et le Royaume-Uni, lancé en 1961 par le Central Electricity Generating Board et Électricité de France (EDF), a marqué un jalon important pour l’époque. Cette initiative a bénéficié du soutien technique de groupes d’ingénieurs britanniques et français, qui ont contribué à la standardisation progressive des câbles sous-marins. Par la suite, la fiabilité de ces infrastructures a encouragé d’autres pays à envisager des connexions similaires, toujours dans une optique de diplomatie énergétique.

L’expansion vers des interconnexions multi-continentales

L’ouverture progressive de marchés extérieurs a conduit à des projets reliant l’Europe à l’Afrique du Nord, dont l’interconnexion entre l’Espagne et le Maroc est un exemple marquant. Dès 1997, Red Eléctrica de España et l’Office National de l’Électricité marocain ont validé un accord pour une ligne sous-marine de 400 MW. Les échanges se sont intensifiés au cours des années suivantes, favorisés par des négociations techniques portant sur la répartition de la capacité et la maintenance commune des équipements. Cette interconnexion a permis au Maroc de bénéficier de l’expertise européenne, tout en offrant à l’Espagne une flexibilité supplémentaire dans ses échanges transfrontaliers.

Parallèlement, la Tunisie et l’Italie ont amorcé des études de faisabilité dès 2003 pour relier leurs réseaux via une liaison sous-marine. Terna, l’opérateur italien de transport d’électricité, et la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) ont validé en 2007 les paramètres techniques pour un tracé d’environ 200 kilomètres. Les ingénieurs impliqués se sont concentrés sur les contraintes sismiques de la région, prévoyant une capacité initiale de 600 MW extensible à 1 000 MW. Cette coopération transméditerranéenne, encouragée par des institutions financières internationales, avait pour objectif de dynamiser les échanges et de stabiliser la demande en période de pointe.

La place des marchés réglementés et libéralisés

L’intégration de marchés électriques réglementés et libéralisés soulève des questions sur l’allocation des capacités et les modalités de tarification. Au Canada, la province de l’Ontario a commencé à libéraliser son marché électrique en 2002, alors que le Québec est resté sous un modèle réglementé dominé par Hydro-Québec. Les premières négociations d’échange transfrontalier, initiées bien avant la libéralisation, ont pris en compte les profils de consommation différents dans chaque province. De ce fait, l’obligation pour Hydro-Québec de fournir un accès équitable aux producteurs indépendants s’est heurtée à des contraintes liées à la tarification et à la gestion du réseau.

En Europe, la mise en place de directives visant la libéralisation du marché de l’électricité, commencée en 1996 puis renforcée en 2003, a transformé la gestion des interconnexions. La Commission européenne a imposé l’accès non discriminatoire aux réseaux, tandis que l’Agence de Coopération des Régulateurs de l’Énergie (ACER) a supervisé l’harmonisation des règles. Les gestionnaires de réseaux de transport, réunis au sein de l’ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), ont défini des protocoles standardisés pour optimiser les échanges transfrontaliers. Cette approche unifiée a permis de réduire les barrières réglementaires et de garantir une meilleure transparence dans l’allocation des capacités, même si certaines asymétries subsistent entre pays.

Les enjeux financiers et la répartition des bénéfices

La construction d’infrastructures transfrontalières exige d’importants capitaux, souvent mobilisés via des partenariats entre gouvernements, banques de développement et opérateurs privés. La Banque européenne d’investissement s’est, par exemple, engagée dans le financement de multiples projets reliant la France à l’Angleterre dès les années 1970, puis a soutenu des extensions vers la Belgique et les Pays-Bas. De leur côté, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont joué un rôle similaire pour encourager des interconnexions en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. La négociation de contrats longue durée, combinée à des accords de partage de revenus de congestion, a permis de réduire le risque pour les investisseurs tout en garantissant une répartition transparente des bénéfices.

L’attribution de capacités transfrontalières s’effectue souvent par le biais d’enchères explicites ou implicites, contribuant à définir un prix de congestion qui reflète la rareté de la capacité disponible. En Europe, le couplage des marchés journaliers a été progressivement introduit dans les années 2000, culminant en 2014 avec un marché unique pour la plupart des États membres. Cette évolution a nécessité l’harmonisation des plateformes de négociation et une coordination étroite entre bourses de l’énergie et gestionnaires de réseaux. Les recettes issues de ces enchères ont ensuite été investies dans la maintenance et l’extension des interconnexions, ce qui a permis de renforcer la fiabilité du système électrique paneuropéen.

Perspectives d’évolution et stratégies diplomatiques

En Eurasie, la Turquie et la Géorgie ont signé des protocoles de coopération en 1996 pour mieux coordonner leurs installations, avec un projet d’interconnexion concrétisé en 2002. La société Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) a travaillé conjointement avec le ministère géorgien de l’Énergie pour adapter les normes techniques et assurer une synchronisation progressive des réseaux. Des prêts ont été octroyés par des institutions régionales pour financer les travaux d’infrastructure, incluant la construction de postes de transformation compatibles. Ce rapprochement a renforcé la position de la Géorgie, qui a cherché à ouvrir son marché aux investisseurs étrangers et à diversifier ses exportations d’hydroélectricité.

Dans une optique plus large, la notion de “supergrid” européenne a commencé à prendre forme autour de 2010, soutenue par des consortiums industriels et des organisations gouvernementales. Le projet Desertec, lancé en 2009, visait notamment à exploiter l’énergie solaire d’Afrique du Nord pour l’exporter vers l’Europe via de vastes réseaux à courant continu. Plusieurs groupes d’experts ont évalué la faisabilité économique de ces interconnexions, insistant sur la nécessité de conclure des accords politiques à long terme. Les partenaires institutionnels ont également souligné l’importance de clauses garantissant la répartition équitable des bénéfices et la protection des écosystèmes locaux.

Facteurs clés pour optimiser les infrastructures et limiter les asymétries

La mise en place de mécanismes d’allocation transparents constitue un levier essentiel pour optimiser l’usage des interconnexions. Lorsque les réservations de capacité privilégient les énergies renouvelables, les bénéfices environnementaux peuvent se cumuler à des avantages économiques pour les fournisseurs d’électricité verte. Les instances de régulation, qu’il s’agisse de commissions nationales ou d’organismes régionaux, veillent à ce que les règles soient équitables et cohérentes. Cet encadrement formel réduit les abus potentiels, tout en encourageant les initiatives visant à accroître la capacité installée et la diversité de l’offre.

Dans les marchés encore partiellement réglementés, certains opérateurs historiques conservent un pouvoir de marché qui peut freiner l’accès des acteurs indépendants aux infrastructures transfrontalières. Les négociations bilatérales entre gouvernements et compagnies nationales cherchent souvent à imposer des quotas d’exportation ou d’importation, influençant ainsi les prix. Au Canada, le modèle d’Hydro-Québec illustre les difficultés rencontrées pour garantir une véritable concurrence, malgré l’existence de protocoles de partage de capacité avec l’Ontario. L’équilibre reste délicat entre la volonté d’ouvrir les réseaux et la nécessité de préserver des tarifs stables pour les consommateurs locaux.

Exemples d’accords historiques et perspectives pour les années à venir

Plusieurs accords historiques, comme celui signé en 1987 entre la France et l’Espagne pour doubler la capacité de transit, ont ouvert la voie à une intégration plus poussée. En 1992, l’Allemagne et la Pologne ont également officialisé un protocole de coordination électrique, impulsé par la volonté de moderniser les infrastructures est-européennes. Ces initiatives, soutenues par des programmes financés dans le cadre de l’Acte unique européen de 1986, ont élargi la coopération technique et réglementaire. Les évaluations de l’époque ont mis en avant l’importance stratégique de ces ententes pour améliorer la sécurité d’approvisionnement et la résilience face aux aléas climatiques.

Dans les années récentes, la Commission européenne a fixé un objectif d’interconnectivité à hauteur de 15 %, encourageant des projets d’extension et de modernisation des lignes existantes. La poursuite de ces objectifs implique d’augmenter la part des énergies bas carbone, mais aussi de développer des outils numériques pour gérer la variabilité de la production éolienne et solaire. En Asie, certains consortiums envisagent d’améliorer les réseaux transfrontaliers entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon, avec un accent sur la sécurité énergétique régionale. Les partenaires impliqués examinent différents scénarios afin de minimiser les déséquilibres tarifaires et d’anticiper les possibles tensions géopolitiques.