L’agence spatiale américaine a officiellement lancé une procédure pour la construction d’un réacteur nucléaire de surface sur la Lune avant 2030, réaffirmant sa volonté de s’imposer dans la nouvelle course à l’exploitation du satellite. Cette initiative s’inscrit dans le contexte d’une compétition renforcée avec la Chine et la Russie, qui ont récemment dévoilé leur propre projet de centrale nucléaire automatisée sur la Lune pour 2035.

Déploiement accéléré et appel à l’industrie privée

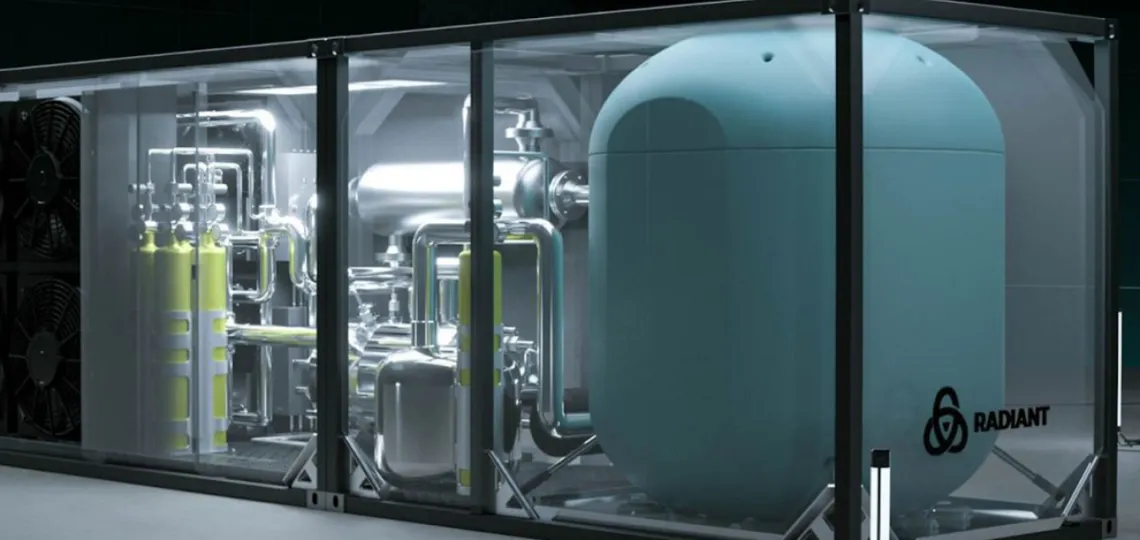

Le responsable temporaire de l’agence, Sean Duffy, récemment nommé par le président Donald Trump, a sollicité l’industrie privée pour développer un réacteur produisant au moins 100 kilowatts, capacité jugée essentielle pour soutenir une activité humaine continue sur la Lune. Ce seuil reste modeste par rapport aux standards terrestres, une éolienne terrestre produisant généralement 2 à 3 mégawatts, mais il représente un jalon technologique dans l’environnement lunaire.

Un précédent appel d’offres en 2022 avait déjà attribué trois contrats de 5 millions $ chacun à des sociétés pour la conception d’un premier démonstrateur. Les nouvelles ambitions de l’agence américaine surviennent alors que d’autres nations, comme la Chine, la Russie, l’Inde et le Japon, accélèrent également leur programme d’exploration lunaire et envisagent l’établissement de bases habitées permanentes.

Enjeux techniques et cadre international

La capacité d’un réacteur nucléaire à garantir une alimentation électrique stable durant les longues périodes de nuit lunaire — équivalant à deux semaines terrestres — constitue, selon de nombreux experts, une solution incontournable face aux limites des panneaux solaires et batteries. Dr Sungwoo Lim, spécialiste des applications spatiales, considère qu’« une production d’énergie de l’ordre du mégawatt est indispensable pour assurer la viabilité d’un habitat même modeste ».

Plusieurs universitaires rappellent que des concepts de petits réacteurs modulaires existent déjà. Leur déploiement nécessitera toutefois un calendrier de lancements réguliers, via le programme Artemis, afin d’acheminer le matériel et les infrastructures nécessaires.

Risques et incertitudes liés au projet

Le transport de matériaux radioactifs demeure un point sensible, requérant des autorisations spécifiques et des mesures de sûreté rigoureuses. Selon Dr Simeon Barber, spécialiste des sciences planétaires, ces risques sont bien identifiés mais restent techniquement surmontables. Le projet intervient dans un contexte budgétaire incertain, marqué par une réduction de 24% du budget de l’agence annoncée pour 2026, touchant aussi d’autres missions scientifiques majeures.

Des voix s’élèvent dans la communauté scientifique pour interroger la motivation géopolitique de ce calendrier, alors que l’accord Artemis signé en 2020 par sept pays pose déjà la question de la gestion de « zones de sécurité » autour des infrastructures lunaires, concept susceptible d’être interprété comme une revendication de souveraineté.

Dr Barber rappelle que « si une base nucléaire est installée sans possibilité d’y acheminer hommes et équipements, son utilité sera limitée », soulignant ainsi la nécessité de synchroniser progrès technique, capacité de lancement et vision stratégique à long terme.