Les États-Unis ont imposé une nouvelle série de sanctions contre des acteurs de la chaîne logistique pétrolière iranienne, élargissant leur stratégie au-delà de Téhéran pour toucher les partenaires commerciaux et maritimes situés en Asie. Cette mesure concerne dix-sept entités et six navires impliqués dans le transport de brut, de bitume et de gaz de pétrole liquéfié à destination de l’Inde, de Singapour, du Vietnam et des Émirats arabes unis.

Un ciblage accru des services maritimes asiatiques

Le paquet de sanctions inclut des sociétés d’armement maritime en Grèce et au Vietnam, des traders en Inde et aux Émirats arabes unis, ainsi qu’un prestataire de pilotage basé à Singapour. Tous sont liés à la distribution de pétrole iranien via le réseau contrôlé par Sepehr Energy Jahan Nama Pars, entité affiliée aux forces armées iraniennes. Ce dispositif financier alimente directement les programmes militaires de Téhéran.

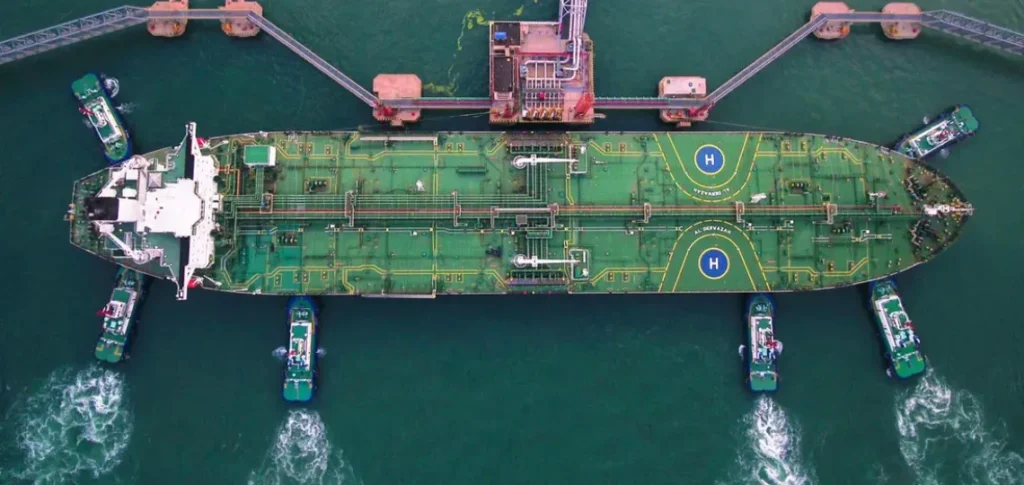

Les navires sanctionnés opèrent en dehors des circuits classiques, avec des pratiques telles que le changement de pavillon, la désactivation des systèmes de suivi AIS et des transferts de cargaison en mer. L’ensemble de ces mesures traduit une volonté de Washington d’élargir la pression à l’ensemble de la chaîne logistique, et non plus uniquement aux sociétés iraniennes ou à leurs façades commerciales.

Conséquences commerciales sur les remises et les flux

Certains barils iraniens ont été cédés avec des décotes atteignant 17 $/baril par rapport aux références internationales. Ce niveau de remise reflète le risque réglementaire croissant supporté par les intermédiaires. Malgré cela, les exportations iraniennes continuent d’alimenter des marchés comme les raffineries chinoises indépendantes et les projets d’infrastructures en Inde et en Asie du Sud-Est.

L’inclusion de sociétés comme TR6 Petro India et Bonjoure Commodity démontre que les acteurs asiatiques doivent désormais intégrer dans leurs décisions commerciales une évaluation du risque de sanction secondaire, y compris pour des produits transformés comme le bitume.

Répercussions géopolitiques et diplomatiques régionales

La désignation de ces sociétés intervient dans un contexte de tensions dans le détroit d’Ormuz, où l’Iran a procédé à plusieurs saisies de navires étrangers. Parallèlement, les sanctions servent d’alternative à une réponse militaire, en affectant les ressources financières de Téhéran. L’élargissement des désignations aux intermédiaires asiatiques, notamment à Singapour, pousse les gouvernements régionaux à reconsidérer leur posture face au pétrole iranien.

En Inde, les implications commerciales pour TR6 Petro India pourraient provoquer une réaction réglementaire ou diplomatique, alors que New Delhi maintient un équilibre entre ses relations avec les États-Unis, la Russie et l’Iran. En Asie du Sud-Est, les services logistiques sont désormais intégrés au périmètre des acteurs exposés au régime américain.

Adaptations forcées des opérateurs du secteur

Pour les armateurs et gestionnaires visés, les sanctions coupent l’accès au financement en dollar, aux services d’assurance maritime et à une grande partie des ports internationaux. Les navires concernés deviennent difficilement exploitables hors des circuits marginaux tolérant les actifs sanctionnés, ce qui détériore leur valeur commerciale.

Les compagnies de services portuaires, à l’image de Strasselink Pte à Singapour, voient leur capacité d’opérer remise en question, bien qu’elles ne soient pas directement liées à des entités iraniennes. Ces cas illustrent la portée extraterritoriale du régime de sanctions américain, qui redéfinit les standards de conformité dans les hubs logistiques d’Asie.

Stabilité des prix et arbitrages entre barils

L’effet sur les prix mondiaux du brut reste contenu, en partie grâce à la capacité d’autres membres de l’OPEP+ à compenser d’éventuelles pertes d’approvisionnement. Toutefois, les différentiels régionaux se creusent entre les barils russes, iraniens et ceux issus de producteurs non sanctionnés, augmentant la pression concurrentielle sur les marchés asiatiques.

Cette pression crée une dynamique de revalorisation du risque : les intermédiaires financiers, assureurs et autorités portuaires asiatiques sont contraints de renforcer leurs contrôles, alors que la visibilité sur l’origine réelle des cargaisons devient plus critique pour éviter les désignations futures.