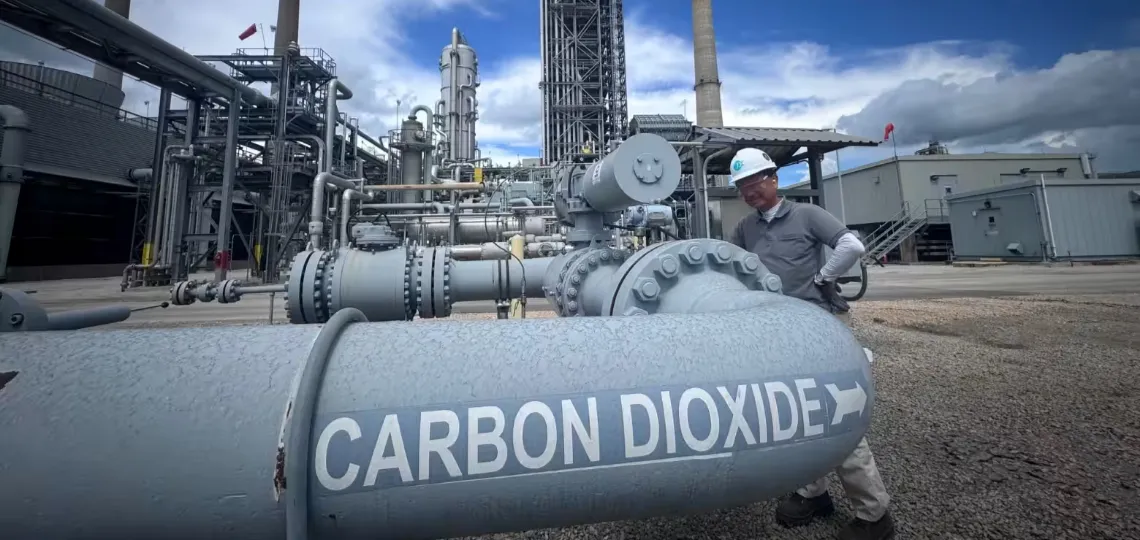

L’étude, publiée dans une revue de référence, cadre la capacité « prudente » mondiale de stockage géologique du dioxyde de carbone à 1 460 gigatonnes (GtCO2). Cette borne s’écarte des potentiels « techniques » bruts en intégrant des contraintes de sûreté, de gouvernance et d’ingénierie. Le gisement se répartit majoritairement à terre et secondairement en mer, ce qui influence la faisabilité des projets, les capex d’infrastructure et la gestion de la responsabilité à long terme. Le captage et stockage du carbone, « carbon capture and storage » (CCS, captage et stockage du carbone), et les retraits nets, « carbon dioxide removal » (CDR, élimination du dioxyde de carbone), sollicitent le même réservoir souterrain et entrent directement en concurrence d’usage.

Ce que mesure réellement la borne de 1 460 GtCO2

La limite de 1 460 GtCO2 n’est pas un maximum géophysique, mais une estimation mobilisable sous contraintes crédibles. Elle s’inscrit en contrepoint d’un inventaire brut de l’ordre de 11 800 GtCO2, calculé avant filtres et donc peu pertinent pour des plans industriels. Les auteurs soulignent qu’un usage intégral au profit de retraits nets ne produirait qu’un refroidissement limité, ce qui incite à hiérarchiser les usages plutôt qu’à parier sur une « abondance » de sous-sol. Plus la part allouée à l’abattement à la source est élevée, plus la marge pour des retraits ultérieurs se réduit, avec des effets directs sur la trajectoire des secteurs dits « difficiles à décarboner ».

Les trajectoires de neutralité carbone convergent autour d’un besoin médian proche de 8,7 GtCO2 injectées par an au point d’équilibre. Cet ordre de grandeur rapproche la filière CO2 du système pétrolier en termes d’intensité industrielle. Il implique une multiplication des puits d’injection, des compresseurs, des pipelines, des capacités portuaires et des terminaux dédiés, ainsi que des dispositifs de surveillance et de fermeture de sites. Il exige enfin une standardisation internationale des performances, incluant la mesure, le reporting et la vérification, « measurement, reporting and verification » (MRV, mesure, reporting et vérification).

Comment la capacité a été calculée

La méthodologie part d’une carte mondiale des bassins sédimentaires, avant d’appliquer des filtres d’exclusion successifs. Ces filtres retirent les zones protégées et polaires, les secteurs à sismicité jugée incompatible avec une injection sûre, et limitent la profondeur d’injection aux fenêtres favorables au confinement et à l’injectivité. Les plages opérationnelles retenues visent à maintenir le CO2 en phase supercritique, tout en préservant l’intégrité des couvertures géologiques. En mer, la bathymétrie profonde accroît les coûts d’installation, d’inspection et de maintenance, ce qui réduit le périmètre prudent aux offshores moins profonds.

Un tampon est également appliqué autour des zones urbaines existantes et projetées pour réduire les risques hydrogéologiques et sanitaires. La « Exclusive Economic Zone » (EEZ, zone économique exclusive) délimite les droits et responsabilités des États côtiers en matière d’injection sous-marine, ce qui conditionne la bancabilité des actifs offshore. Les auteurs rappellent que l’estimation est prudente par construction: elle privilégie la robustesse d’usage sur le long terme plutôt que la maximisation volumétrique. Les limites reflètent ainsi la manière dont l’industrie peut opérer sous des exigences de diligence élevées.

Géographie: bassins gagnants, bassins contraints

La carte produite met en évidence des asymétries marquées. Des pays dotés de bassins sédimentaires vastes et matures conservent une capacité substantielle, notamment les États-Unis, la Russie, la Chine, le Brésil et l’Australie. D’autres maintiennent un potentiel robuste en regard de leurs caractéristiques géologiques, comme l’Arabie saoudite, la République démocratique du Congo et le Kazakhstan. À l’inverse, l’Inde, la Norvège, le Canada et plusieurs pays de l’Union européenne voient leur potentiel « prudent » se contracter sensiblement après application des filtres.

Cette géographie réorganise les routes du CO2. Dans les juridictions à capacité domestique limitée, le modèle économique privilégie des corridors transfrontaliers, par navires ou pipelines, vers des hubs d’injection. Les pipelines dominent sur les distances courtes à moyennes et pour des flux stables, tandis que le transport maritime apporte de la flexibilité pour ajuster les volumes et arbitrer les destinations. Dans les deux cas, la logistique doit intégrer la compression, la reliquéfaction éventuelle, les pertes thermiques et la sécurité portuaire, avec une traçabilité stricte des volumes et des qualités d’effluent.

Cadre juridique: offshore et responsabilité

La gouvernance en mer s’appuie sur les EEZ pour attribuer l’usage des fonds marins et la responsabilité associée. Les transferts transfrontaliers de CO2 nécessitent des accords spécifiques encadrant la preuve, la responsabilité et l’accès aux recours. L’« International Maritime Organization » (IMO, Organisation maritime internationale) définit des standards de sécurité pour les navires et terminaux, qui s’ajoutent aux obligations environnementales des États côtiers. Le « International Tribunal for the Law of the Sea » (ITLOS, Tribunal international du droit de la mer) pèse par ses avis sur la manière de partager les responsabilités lorsque plusieurs États injectent dans un même bassin.

La clarté juridique est indispensable pour attirer des capitaux à long terme. Les contrats doivent couvrir l’ensemble de la chaîne, de la caractérisation au monitoring post-fermeture, avec des garanties sur la disponibilité des puits et des collecteurs. La question de la responsabilité différée est centrale, car le CO2 injecté devient un passif étalé sur des décennies, voire davantage. Des régimes précis de transfert de responsabilité de l’opérateur vers l’État, assortis de conditions de performance, seront déterminants pour structurer les appels d’offres.

Arbitrages sectoriels et ordre de mérite

Le gisement limité impose de prioriser les usages selon l’efficacité marginale et la contrôlabilité. La production d’électricité et le ciment concentrent des volumes importants parce qu’ils combinent des flux concentrés, des technologies de captage matures et un monitoring relativement standardisable. Dans l’acier, l’arbitrage oppose la réduction directe alimentée à l’hydrogène à l’option de captage sur hauts fourneaux, décision qui dépend de la disponibilité d’électricité, d’hydrogène et de sous-sol mobilisable. Dans la chimie et le raffinage, la demande de stockage s’articule avec des stratégies d’électrification et de substitution de matières premières.

L’hydrogène à partir de gaz naturel avec capture (« blue hydrogen ») consomme du sous-sol, tandis que l’hydrogène d’électrolyse sur électricité sans carbone (« green hydrogen ») s’en affranchit. La part relative de ces voies dans les plans nationaux affecte directement la vitesse à laquelle la borne « prudente » se consomme. Les scénarios qui acceptent un dépassement transitoire des températures (« overshoot ») suivi de retraits massifs sollicitent particulièrement le gisement, avec des volumes cumulés qui peuvent atteindre plusieurs centaines à quelques milliers de gigatonnes selon les trajectoires. Cela renforce l’importance d’un ordre de mérite explicite, mis à jour à mesure que les coûts et les technologies évoluent.

Risque, performance et surveillance

La sismicité est un déterminant clé. Les zones où les accélérations maximales du sol dépassent des seuils prudents sont écartées pour limiter la réactivation de failles et préserver l’intégrité des couvertures. Le « United States Geological Survey » (USGS, Institut d’études géologiques des États-Unis) et ses équivalents nationaux fournissent les cartes de référence utilisées pour coter le risque sismique. Les tests d’injectivité, le suivi des pressions et la gestion de la montée en pression dans des systèmes semi-fermés conditionnent la durabilité du confinement. Des cibles de fuite résiduelle très basses, de l’ordre de centièmes de pour cent par an, sont requises pour préserver la valeur climatique de l’opération.

Le MRV sous-tend la bancabilité des projets. Les séries temporelles de débits, de pression et d’intégrité doivent être vérifiables par des tiers, harmonisées et traçables. La métrologie s’étend au transport: contrôle des compositions, des températures et des pressions, et gestion des états (gazeux, liquide supercritique) pour éviter la cavitation et l’érosion des équipements. La standardisation des protocoles réduit l’incertitude, abaisse les coûts de capital et accélère la réplication des actifs. Elle facilite aussi l’adossement de polices d’assurance adaptées aux risques de long terme.

Minéralisation et voies alternatives: rôle complémentaire

Les bassins sédimentaires concentrent l’essentiel du potentiel « prudent », du fait de décennies de caractérisation géologique et de retours d’expérience. Les voies de minéralisation in situ dans les basaltes progressent et montrent des cinétiques rapides d’absorption du CO2 dans des conditions favorables. Les volumes visés à court terme restent toutefois modestes au regard des besoins de plusieurs gigatonnes par an. La variabilité locale des perméabilités, des températures et des cinétiques de réaction complique l’extrapolation et reporte la contribution à grande échelle.

Dans cette optique, les stratégies « brunes » — réservoirs pétroliers et gaziers déplétés, aquifères profonds déjà reconnus — offrent des trajectoires d’exécution plus rapides. Elles capitalisent sur des infrastructures existantes, réduisant les délais de mise en service et les incertitudes géotechniques. La montée en cadence reste néanmoins conditionnée par l’obtention des permis, la disponibilité de main-d’œuvre spécialisée et la capacité des chaînes d’approvisionnement en aciers, ciment pétrolier et équipements de compression. Les décideurs sectoriels ajustent déjà leurs portefeuilles en conséquence, en allouant une valeur d’option au sous-sol mobilisable.

Temporalité, saturation locale et horizon de dépassement

Les scénarios compatibles avec les objectifs climatiques requièrent la poursuite de l’injection au-delà de la neutralité, avec des débits annuels pouvant atteindre la dizaine à la quinzaine de gigatonnes en fin de siècle. À l’échelle des bassins, la saturation locale intervient avant l’épuisement global, forçant un glissement vers des provinces plus profondes, plus éloignées ou plus coûteuses. Les régions d’Asie, incluant la Chine et l’Inde, concentrent une part importante de la demande, avec un risque de tension précoce sur les capacités « prudentes » régionales. La planification doit ainsi prévoir des vagues successives d’investissements et une mutualisation d’infrastructures à l’échelle transfrontalière.

Sur des horizons pluri-séculaires, une majorité de trajectoires finissent par franchir la borne « prudente » si l’injection demeure soutenue pour neutraliser des émissions résiduelles et alimenter des retraits nets. La réponse potentiellement asymétrique du système climatique aux émissions négatives accroît la pression: chaque tonne retirée ne produit pas forcément le même effet que chaque tonne émise en sens inverse. Cette asymétrie conforte l’intérêt économique d’une réduction amont des émissions brutes, qui protège la valeur d’option du sous-sol pour des usages ultérieurs à plus forte utilité marginale. Elle justifie, côté États comme côté entreprises, une comptabilité intertemporelle explicite de la ressource.

Économie politique: tarification et marchés de capacité

Le caractère rival du sous-sol appelle des marchés de capacité de stockage, avec des contrats de réservation pluri-décennaux. Les tarifs doivent internaliser la totalité du cycle de vie: caractérisation, forage, compression, injection, MRV, fermeture et responsabilité post-fermeture. La valorisation d’un actif de stockage dépend d’une métrique de durabilité, souvent exprimée par un taux de fuite annualisé. En dessous d’un seuil très bas, la valeur climatique de la tonne injectée se maintient; au-dessus, elle se dégrade rapidement, entraînant une décote des revenus attendus. Les investisseurs exigeront donc des garanties publiques ciblées et des standards d’audit harmonisés.

La discussion sur la répartition des coûts et des bénéfices croise la « capacité à stocker » et la « responsabilité historique des émissions ». Des pays riches en gisements « prudents » mais faiblement émetteurs historiques pourraient vendre un service de stockage à des contreparties où le sous-sol est contraint. Des transferts financiers, des mécanismes d’assurance mutualisés et des règles contre le double comptage deviennent indispensables pour stabiliser ces échanges. À mesure que les contrats s’allongent, la crédibilité des institutions — « International Institute for Applied Systems Analysis » (IIASA, Institut international d’analyse des systèmes appliqués) et « Potsdam Institute for Climate Impact Research » (PIK, Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact du climat), entre autres — pèse sur l’acceptation des hypothèses par les marchés.

L’étude, en ramenant un « infini » présumé à une ressource rare, fournit un instrument de pilotage pour les décisions d’investissement. Les industriels devront expliciter leur part d’usage du gisement entre abattement et retraits, détailler leurs trajectoires d’injection et sécuriser des corridors logistiques. Les États, eux, intégreront la rareté du sous-sol dans leurs stratégies, accélèreront les permis sur sites sûrs et préciseront les régimes de responsabilité. La question qui demeure pour chaque acteur est simple et immédiate: quelle quantité de cette ressource limitée doit être réservée aujourd’hui, pour quel usage, et avec quelles garanties de performance mesurables dans le temps?